Cat Chronic Kidney Care

いま、できることを一緒に。

猫の腎臓を、やさしく長く守るために。

「最近ちょっと元気がない気がする」「お水をよく飲むようになった」

──そんな小さな変化からでも大丈夫。まずはお話を聞かせてください。

まずは“早く見つける”ところから

腎臓の不調は、早く気づくほど手立てが増えます。オハナ動物病院では、国際基準(IRIS)に沿って、やさしい採血・尿検査・血圧測定・腹部エコーを組み合わせ、負担を減らしながら状態をていねいに見ていきます。

- 血液:SDMA・クレアチニン・FGF23など、腎に関する項目を数値でチェック

- 尿:蛋白(UPC)や比重で尿の状態を確認

- 血圧:高血圧は腎臓の負担になります。くり返し測って正確に評価します。

- エコー:腎臓の形や大きさ、結石やしこりの有無を観察します。

7歳から年2回、11歳以上は年3〜4回のチェックをおすすめしています。

こんな症状はありませんか?

- お水を飲む量/おしっこの量が増えた

- ごはんの食べが悪い、体重が減ってきた

- 吐く回数が増えた、毛づやが落ちた など

「気のせいかな?」くらいで大丈夫。早めの相談が、とても大切です。

【検査】血液検査でわかる事

血液検査には、さまざまな項目がありそれぞれ重要な意味があります。その中で腎臓に関して影響があるものに注意して、検査を進めます。

クレアチニンってなに?

クレアチニンは筋肉の代謝で自然にできる物質で、腎臓のフィルター(糸球体)を通って尿に出ます。

数値は筋肉量や脱水の影響も受けます。たとえば、筋肉が少ない高齢猫では低めに出やすく、逆に脱水があると一時的に高くなることも。

SDMA・尿検査(UPC/比重)・血圧・エコーのなど、いくつかの項目を観察します。1度だけの数値で確定することはできません。

検査結果をどう活かす?

- 「少しだけ高いと言われた」→ まず脱水や体調を整えて1〜3か月で再検、尿検査や血圧も一緒に確認します。

- 「昔より少しずつ上がっている」→ グラフで推移を見ながら、食事(リン管理)やお薬、通院間隔を調整します。

SDMAってなに?

SDMA(対称性ジメチルアルギニン)は体内のたんぱく質代謝で生まれる物質で、主に腎臓から排泄されます。

筋肉量の影響を受けにくく、クレアチニンより早い段階で上がりやすいので、“隠れた腎負担”を見つける助けになります。とはいえ、脱水や一時的な体調で揺れることもあるため、単独では判断しません。クレアチニン・尿検査・血圧・エコーと合わせて総合評価します。

検査結果をどう活かす?

- 「SDMAだけ高い」→ 水分状態や同時の検査を確認して、数週間〜数か月で再検。変化の方向(上がる/下がる)を見ます。

- 「クレアチニンは正常だけど心配」→ SDMAや尿検査、血圧を追加して“早めのサイン”がないかチェックします。

FGF23って、なに?

FGF23(線維芽細胞増殖因子23)は、骨から分泌されるリンのコントロール役のホルモンです。腎臓の負担が増えると、体はリンを外に出そうとしてFGF23が高くなることがあります。血液中のリン(P)がまだ正常でも、FGF23が先に上がるケースがあり、隠れたリンの負担を教えてくれる“合図”として注目されています。この数値が上昇している時は、リンを制限を開始する(療法食への切り替え)サインとして活用されます。

いつ検査すると良い?

- SDMAやCreがじわじわ上がってきたが、リンはまだ正常なとき

- 蛋白尿や高血圧があり、進行リスクの把握をしたいとき

- 腎臓食を始める/続けるタイミングの指標がほしいとき

検査結果をどう活かす?

- FGF23が高い × リン正常:リンの“隠れ負担”の合図 → 腎臓食の徹底、おやつ・リンの多い食材の見直し、再検:1〜3か月

- FGF23が高い × リン高め:リン管理を強化 → 食事の最適化、必要に応じてリン吸着薬を検討

- FGF23が改善:ケアがうまくいっているサイン → そのまま継続しつつ定期チェック

FGF23はIRISステージの判定には使いません。あくまで“リスクの強度”や“ケアの優先度”を決める手がかりとして、他の検査と総合的に見ます。

尿検査でわかる事

尿検査は、腎臓の機能評価やステージ分類にとても役に立つ検査です。その中で、慢性腎臓病との関連がある項目に注意して観察します。

尿比重(USG)ってなに?

- 猫はもともと濃い尿を作るのが得意です。

めやす:1.035以上なら“よく濃縮できている”サイン。 - 1.035未満が続くと、腎臓の濃縮力低下が疑われます(ただし点滴直後・多飲・利尿薬などでも下がります)。

- 朝いち尿や採水間隔をそろえると推移が比較しやすくなります。

- 1回の数字で決めず、SDMA/Cre・UPC・血圧・エコーとあわせて総合評価します。

検査結果をどう活かす?

- 「低めと言われた」→ 体調・お水を飲む量・投薬を確認し、1〜3か月で再検。

- 「点滴のあとです」→ 一時的に薄まります。点滴前の採尿が理想です。

- 「トイレ砂から取った」→ 不純物で誤差が出やすいです。できれば清潔容器で新鮮尿、培養が必要なら膀胱穿刺尿で。

UPC(尿たんぱく/クレアチニン比)ってなに?

おしっこに含まれるたんぱくの量の“濃さ補正つき”指標。

腎臓のフィルターからたんぱくが漏れていないかを見ます。

- 値の目安(猫)

- < 0.2:非タンパク尿(NP)

- 0.2–0.4:境界域(BP) → 再検で推移を見る

- > 0.4:タンパク尿(P) → 持続していれば介入検討

- UPCが高いときは、血圧や食事内容も合わせて確認します。

検査結果をどう活かす?

- 「0.3くらいと言われた」→ 境界域、注意が必要です。1–3か月で再検し、血圧/沈渣も確認。上昇傾向なら対策を。

- 「感染があると言われた」→ まず尿培養→抗菌治療。炎症が落ち着いてからUPCを再評価します。

- 「USGが低くてUPCは正常」→ 尿比重が低下する他の疾患を除外した上で、早期CKDを疑います。SDMA/Creやエコーと総合判断します。

【治療】腎臓を守るための、未来への投資

腎臓を守る治療をすることにより、長生きできることを期待します。進行予防を期待できそうな、選択肢をご提示します。まだまだ研究が続いている分野ですので、新しい情報があればご提供します。

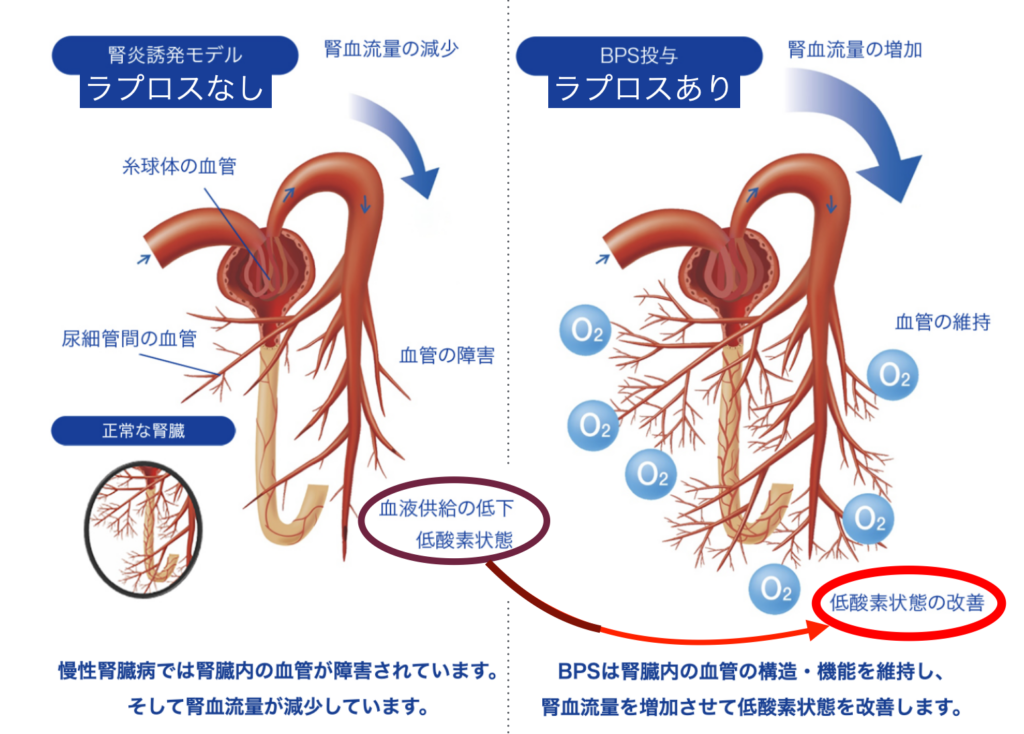

ラプロスってなに?

ラプロス(成分:ベラプロストナトリウム)は、血管を守る・広げる・炎症を抑える・血小板の固まりを抑える作用を持つお薬です。腎臓の毛細血管の血流を保つことで、腎臓の細胞を保護し腎臓病の進行を遅らせることを期待します。

主にIRISステージ2〜3の慢性腎臓病で、さらに食事(腎臓食)やリン管理、血圧・蛋白尿のケアと一緒に使うと効果が期待できます。

※ 東レホームページより抜粋、一部加筆

よくある心配ごと

- 副作用が心配… 最初の2−3日は注意深く様子を見ながら進めましょう。食欲不振や、血圧低下によるふらつきなどないか注意してください。

- いつから始める?… IRISステージ2の慢性腎臓病から適応です。クレアチニンやSDMAを参考に判断。

- どのくらい続ける?… 基本は長期投与です。大きな悪化がなければ大丈夫です。長期で経過を観察しましょう。

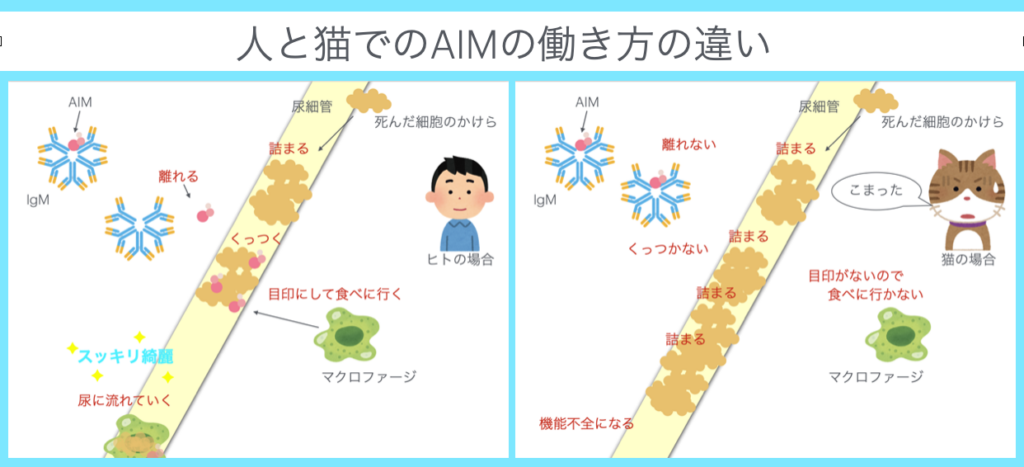

AIMって、なに?

AIM(エーアイエム)は、体の“お掃除屋さん”を手伝うたんぱく質。腎臓が疲れたとき、いらないものを片づけて回復を助ける役わりがあります。猫さんでは体の仕組みの関係で、AIMがうまく働きづらいことがあり、腎臓病と関係しているのではないかと研究が続いています。

ニュースで見かける「AIMの薬」は、いま臨床試験(治験)の段階であり、現在は食事やサプリなどで補充する事で、効果が得られるか試みられています。

AIMについての、オハナ動物病院の考え方

- 今の段階では、研究段階ですが腎臓に対して、良い効果を期待してしまいます。

- 治療薬はまだ存在しませんが、IRISステージ1or2の慢性腎臓病の時にお勧めできる食事があります。

- ふだんの診療は、ガイドラインで承認済みの治療を中心に、AIMはオプションとして考えます。

まとめ

腎臓病は 「いつ見つけるか」で結果が変わる病気です。

進行してからでは失われた腎組織は戻らず、できることは限られます。

だからこそ、症状が出る前に見つけることが、最大の治療。

早期なら、まだ働ける細胞を守り、進行を遅らせる手立てが増えます。

やっぱり鍵は定期健診。

血液(SDMA・クレアチニン)と尿(比重・UPC)検査を軸に、コツコツと“推移”を追いましょう。

検診を「予定」ではなく「習慣」に。

次の健診日を、今日決めてはいかがですか?